Guarda la versione

PRIMO CAPITOLO

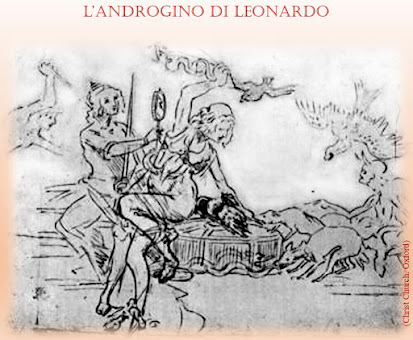

L’Androgino di Leonardo da

Vinci

‘ArtEretica’ offre un’interpretazione

d’orientamento musicologico di alcuni disegni e dipinti di Leonardo da Vinci da

me trattati in tre saggi pubblicati per le Edizioni Basileus:

·

del 2006 è Leonardo l’eretico.

L’Apocalisse nei capolavori del genio vinciano

·

del 2016 è I volti della Gioconda.

Monna Tao: le radici orientali del templarismo

·

del 2019 è Gli artisti del Tempio. Dal

codice di Piero alla squadra e compasso

L’approccio ermeneutico all’arte rinascimentale non prescinde dalle Arti Liberali del Trivio e del Quadrivio tra le cui discipline rientra anche la Musica. Ciononostante tali saperi sono solo la punta di un iceberg che s’immerge nell’humus culturale epocale fatto di Mitologia, Cabala, Ermetismo, Negromanzia, Magia e Alchimia. Ed è da questo ambito culturale, per così dire ‘alternativo’, che Leonardo da Vinci trae linfa per l’enigmatico disegno dell’Androgino della Christ Church di Oxford che sarà tra poco oggetto d’analisi.

La nostra

indagine partirà comunque da un dato psicologico: l’ossessione di Leonardo per

i feti e l’habitat intrauterino testimoniato da numerosi disegni e scritti.

Allusivo, a proposito, il celebre passo della ‘caverna’ incluso nel Trattato

della Pittura. Scrive Leonardo:

«Tirato dalla mia voglia di vedere

le varie forme fatte dalla artifiziosa

natura,

ragiratomi infra gli ombrosi scogli

pervenni all’entrata d’una caverna ».

Se da un lato l’accesso scoglioso alla caverna presagisce la prossimità del mare, dall’altro la caverna stessa e il mare si prestano a evocare rispettivamente l’utero materno e il liquido amniotico. Lo avalla la posizione assunta da Leonardo nella caverna assimilabile al più celebre dei suoi disegni fetali. Scrive infatti Leonardo:

« Piegato le mie rene in arco e ferma la

stanca mano sopra il ginocchio feci tenebra alle abbassate e chiuse ciglia, e

spesso piegandomi in qua e in là per vedere se dentro vi discernessi alcuna

miracolosa cosa ».

Queste prime quattro righe contengono altrettante espressioni ermetiche:

1.

la prima espressione, Piegato le

mie rene in arco e ferma la stanca mano sopra il ginocchio, rinvia

alla posizione del summenzionato disegno fetale;

2.

la seconda espressione, feci tenebra

alle abbassate e chiuse ciglia, si addice alla condizione del

feto ancora privo del senso della vista;

3.

la terza espressione, e spesso

piegandomi in qua e in là, allude al ‘galleggiamento’ del feto nel liquido

amniotico;

4.

Quanto alla quarta espressione, per

vedere se dentro vi discernessi alcuna cosa, contiene un paradosso:

come può infatti Leonardo vedere alcuna cosa ad occhi chiusi per giunta

nel buio pesto della caverna?

L’enigma si scioglie se assimiliamo lo

status sensoriale di Leonardo a quello del cieco che compensa il senso della

‘vista’ con il tatto. In questa nuova prospettiva l’intento dell’artista è

percepire, letteralmente sulla propria pelle, il suono del fluttuare marino

riverberante nella caverna, un po’ come in discoteca subiamo fisicamente

l’azione meccanica delle onde sonore della musica emessa ad alto volume.

In ultima analisi l’intento di Leonardo è

sperimentare, sia pure con mezzi diversi, la condizione sensoriale del feto che

è alla mercé degli stimoli vibro-tattili degli organi vitali materni filtrati

dal liquido amniotico: in primis la pulsazione cardiaca.

Illuminante a riguardo l’ultima frase del passo in questione in cui Leonardo si spinge a dichiarare di voler vedere se là entro fusse alcuna miracolosa cosa. Ebbene, con l’espressione miracolosa cosa Leonardo esprimere la meraviglia nel percepire la forma del suo corpo nella sua totalità per effetto del frastuono delle onde marine che lo avvolgono; tutto ciò in analogia con i suoni filtrati dal liquido amniotico che plasmano la forma del feto come lo stampo di un vaso il calco in esso contenuto.

Un’idea più chiara di stampo e di calco fetali l’offre la versione in terracotta del famoso disegno leonardesco realizzato in modalità ‘esplosa’: mentre la parte sinistra mostra lo stampo vuoto del feto - che d’ora in poi chiameremo ‘doppio amniotico’ - la parte destra evidenzia il calco a tutto tondo del feto stesso.

•

poiché contenuto nel liquido

amniotico al feto si addice la valenza simbolica ‘maschile’;

•

al contenitore, il ‘doppio

amniotico’, si addice invece la valenza simbolica ‘femminile’.

Ed è proprio questa distinzione la chiave

di volta dell’inquietante Allegoria dell’Androgino di Leonardo a cui

c’introduce, tra il serio e il faceto, Dario Fo in un frangente della sua

‘Lezione sul Cenacolo’ tenuta nel 1999 nella Pinacoteca di Brera a

Milano (vedi versione su You Tube).

A Dario Fo sfugge tuttavia un dettaglio: il giovane allo specchio impugna un’asta con l'estremità bassa all’altezza dell’ombelico. In questo modo il giovane stabilisce un’analogia con il feto che si riflette nel ‘doppio amniotico’ (alias lo specchio) mentre l’asta che impugna funge da sostituto simbolico del cordone ombelicale.

Lo conferma il doppio profilo

dell’androgino al centro del disegno: mentre il profilo rivolto a sinistra è di

un vecchio che agita un serpente, il profilo rivolto a destra è invece di una

donna con accanto un recipiente da cui trabocca dell’acqua. Ne consegue una

doppia analogia: se da un lato il vecchio incarna il feto d’aspetto

vecchieggiante per via del lanugo che lo ricopre, dall’altro la donna incarna

il ‘doppio amniotico’ associato all’acqua.

Ed è l’acqua traboccante dal vaso a

evocare la rottura della sacca amniotica al momento della nascita. La

drammaticità dell’evento è infatti resa dai due cani che, aizzati dal diavolo,

si lanciano sui simboli oppositivi dell’androgino: il serpente associato

alla parte maschile dell’androgino, e l’acqua associata alla controparte

femminile.

L’epilogo del periodo nirvanico

intrauterino è altresì suggerito dall’uomo alle spalle del giovane in procinto

di accoltellarlo, ovvero dal simbolo della Santa Colomba aleggiante sul capo

dell’androgino in procinto di cedere il testimone all’aquila in picchiata sopra

il diavolo foriera dell’infernale vita postpartum.

È possibile che per questa allegoria

Leonardo si sia ispirato al principio alchemico di coincidentia oppositorum

simboleggiato dall’essere androgino Rebis associato alla pietra

filosofale, così come alla coppia regale che unisce i due sessi.

Tuttavia, a differenza degli alchimisti, l’androginia del Rebis è dal genio

vinciano ricondotta alla specularità formale del feto rispetto al ‘doppio

amniotico’.

Sotto questo aspetto non escludiamo

altresì che Leonardo possa aver attinto dall’immaginario gnostico dei primi

secoli dopo Cristo, in particolare dalla dottrina degli gnostici Sethiani che

ponevano all’origine del mondo tre principi, la Luce, l’Acqua

Tenebrosa e il Pneuma. Essi dicono che dall’impattato di

questi tre principi si generarono delle 'impronte’ la prima delle quali a forma

di grembo materno con al centro l’omphalos (termine greco che significa

‘ombelico’). Ci chiediamo: che cos’è l’impronta di un grembo materno con al

centro l’omphalos se non il ‘doppio amniotico’?

Un concetto avallato dallo storico religioni

Giovanni Casadio che nel termine omphalos scorge l’eufemismo di om-phallos.

Egli finisce così per avallare l’assimilazione da parte dei Sethiani del

cordone ombelicale fetale all'organo genitale maschile che, in forma di

serpente, feconda l’Acqua tenebrosa. E non è forse un serpente quello

orgogliosamente agitato dalla parte maschile dell’androgino leonardesco?

Le implicazioni ereticali dell’arte

leonardesca sono implicite nell’androginia del Giovanni Battista del

Louvre, un dipinto che, come avremo modo di appurare nel prossimo capitolo,

tradisce il retroterra gnostico dell’episodio evangelico della Visitazione di

San Luca incentrato sul mistico incontro del Battista-feto in grembo a

Elisabetta con il Cristo-feto in grembo alla Vergine Maria.

Nessun commento:

Posta un commento